Die Bildergalerie des Wasserstoff-Gipfels bietet Ihnen einen eindrucksvollen Überblick über die Höhepunkte der Veranstaltung.

Bildergalerie

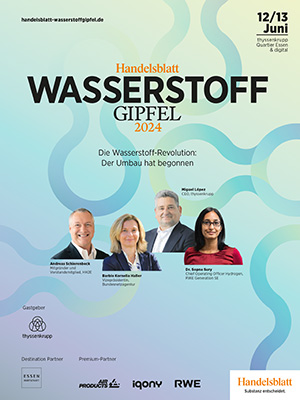

Die Wasserstoff-Revolution:

Der Umbau hat begonnen

Die Welt steht vor einer gewaltigen Herausforderung: Die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. In dieser globalen Mission spielt Wasserstoff eine entscheidende Rolle. Die Bedeutung dieses Energieträgers wird von Nationen weltweit erkannt, doch die Wege, ihn einzusetzen, unterscheiden sich.

Netzwerken Sie auf C-Level und erleben Sie die führenden Macher und Vordenker der Branche. Nehmen Sie die neuesten Erkenntnisse und Lösungsansätze mit in Ihren Arbeitsalltag zurück.

Wir freuen uns, Sie im Quartier bei thyssenkrupp in Essen zu begrüßen

Das Handelsblatt-Veranstaltungsteam freut sich, dass thyssenkrupp Gastgeber des Handelsblatt Wasserstoff-Gipfels, der am 12. und 13. Juni 2024 in Essen stattfindet, ist. Als Vorreiter auf dem Gebiet der Wasserstoff-Technologien sieht sich thyssenkrupp als Teil der gesamtgesellschaftlichen Allianz, die eine klimaneutrale Produktion durch die Nutzung von grünem Wasserstoff ermöglicht. Thyssenkrupp engagiert sich seit Jahren in der Forschung und Entwicklung von Wasserstoff-Technologien und möchte gemeinsam mit anderen Akteuren die Zukunft der Wasserstoffwirtschaft gestalten. Das Unternehmen freut sich darauf, eine Vielzahl von Experten aus verschiedenen Bereichen zu begrüßen und eine informative Veranstaltung zu gestalten.

Ein hybrides Event – maximale Flexibilität

Ihre Vorteile einer Teilnahme live vor Ort

- Professionelles Business Event: Seien Sie Teil eines exklusiven Event-Erlebnisses mit Vorträgen und Diskussionsrunden

- Networking: In den Pausen und informelle Netzwerkmöglichkeiten im exklusiven Kreis. Treffen Sie die hochkarätigen Referenten:innen und Ihre Branchenkolleg:innen face-to-face und gehen Sie ins Gespräch

- Wertvolle Kontakte: Treffen Sie Ihre Business Community vor Ort – natürlich corona-konform

- Inhalte on-demand: Alle freigegebenen Inhalte jederzeit abrufbar zum Nachlesen

Ihre Vorteile einer Digital-Teilnahme

- Auf den Punkt: Sie verfolgen die Highlights des Events als Live-Stream

- Networking: Eine intuitive Plattform mit Chat-Optionen ermöglicht Interaktion und Vernetzung mit allen Teilnehmer:innen

- Inhalte on-demand: Alle freigegebenen Inhalte jederzeit abrufbar zum Nachlesen

- Maximale Flexibilität: Kein zusätzlicher Reise-, Zeit- und Kostenaufwand

Zeigen Sie Ihrem Netzwerk, dass Sie dabei sind

Sie haben Interesse und möchten gerne alle Informationen gebündelt herunterladen? Fordern Sie einfach jetzt unsere Broschüre inkl. Programm-Informationen an.

Moleküle für die Energiewende

Wir stehen vor einer gewaltigen Herausforderung: Die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Soll der Fokus auf (grünen) Wasserstoff gelegt werden oder auf klimaneutrales Gas? Klar ist, ohne Moleküle wird es nicht gehen. Aber wie sieht ein guter Energiemix zukünftig aus? Und wie steht es um die Integration der erneuerbaren Energien? Wie schnell gelingt der Umbau in eine erneuerbare, dezentrale und grüne Energie-Welt? Und bekommen wir Energiepreise und Versorgungssicherheit nachhaltig in den Griff ?Impressionen 2023

Ticketpreise

Ab 1.600,- zzgl. MwSt.

Datum und Uhrzeit

Mittwoch, 12.06.2024, 09:30 Uhr –Donnerstag, 13.06.2024, 17:00 Uhr zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

thyssenkrupp

thyssenkrupp Allee 145143 Essen

Finden Sie in der Hotelmap ein passendes Hotel in der Nähe der Veranstaltungslocation.

Hotelmap

Webtalks:

Übernimmt CCU/S eine Schlüsselrolle bei der Erreichung der Klimaziele?

Kostenlos

On Demand Deep Dive: Wasserstoff-Kernnetzwerk, ein Schlüsselelement für die zukünftige Wasserstoffwirtschaft

KostenlosIn der Wasserstoff Deep Dive, die im Rahmen des Handelsblatt Energie-Gipfels am 24. Januar 2024 stattfand, wurden die wichtigsten Fragestellungen, die sich rund um das Thema Wasserstoff ergeben, besprochen.

Werden Sie Teil des Wasserstoff-Gipfels und stellen Sie ihr Unternehmen und Ihre Expertise in den Fokus – live vor Ort und digital

Gastgeber

Destination Partner

Essen Wirtschaft

Essen als Energiehauptstadt Europas gestaltet den Weg in eine klimaneutrale Zukunft aktiv mit. Die Essener Energieunternehmen sind international tätig und treiben die Energiewende maßgeblich voran. Hier sind die Unternehmen vor Ort, die die Wasserstoff-Wirtschaft aufbauen und Essen zum H2-Thinktank machen.

Die EWG – Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft koordiniert den H2-Markthochlauf im Stadtgebiet. Ein eigenes Team unterstützt bei der Umsetzung von H2-Projekten am Standort, bringt Unternehmen mit Know-how-Trägern und Lösungsanbietern zusammen und informiert zu Fördermöglichkeiten.

Zahlreiche Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verbänden, Institutionen, Politik und Verwaltung stehen der EWG dabei zur Seite. Gemeinsam bilden sie ein starkes Netzwerk für unternehmerischen Erfolg. Durch diese gebündelten Kompetenzen ist die EWG der ideale Partner und Anlaufstelle Nr. 1 für Unternehmen, Investoren und Start-ups am Standort Essen.

Premium Partner

Air Products

Air Products (NYSE: APD) ist ein weltweit führendes Industriegasunternehmen, das seit mehr als 80 Jahren besteht. Mit Fokus auf die Bereiche Energie und Umwelt sowie aufstrebende Märkte bietet das Unternehmen wichtige Industriegase, zugehörige technische Ausrüstung und Anlagen sowie Anwendungsexpertise für Kunden aus zahlreichen Industrien.

Air Products ist zudem der weltweit führende Anbieter von Prozesstechnologien und Anlagen für Flüssigerdgas. Das Unternehmen entwickelt, konstruiert, baut, besitzt und betreibt einige der weltweit größten Industriegasprojekte, darunter Projekte zur Kohlenstoffabscheidung sowie kohlenstofffreie Wasserstoffprojekte im Industriemaßstab zur Unterstützung des globalen Verkehrswesens und der Energiewende.

Iqony

Iqony macht grüne Energie machbar.

Mit 85 Jahren Erfahrung in Planung, Bau und Betrieb energietechnischer Anlagen bietet das Unternehmen ganzheitliche Lösungen für die Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung der Energieversorgung. Iqony setzt dabei auf regenerative Energien und Brückentechnologien, die in Zukunft auch klimaneutral eingesetzt werden können. Das Portfolio umfasst neben Solar, Wind, und Geothermie auch Wasserstofflösungen, Speichertechnologien, Engineering-Leistungen und Gaskraftwerke. Rund 2.300 Mitarbeitende weltweit realisieren Projekte für große Industrieunternehmen, Energieversorger, Städte und Kommunen in zahlreichen Ländern rund um den Globus. Spezialisiert auf maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Herausforderungen nutzt Iqony dabei das breite energiewirtschaftliche Wissen über alle Technologien und angebotenen Dienstleistungen hinweg.