Unter dem Motto „Industrielle (KI-) Revolution“ kamen Vertreter aus Wirtschaft, Industrie und Politik bei HARTING in Minden zusammen. Ein Austausch genau zur richtigen Zeit.

Bildergalerie 2023

Rückblick Industrie-Gipfel 2023

Impressionen 2023

Diese Themen standen im Fokus

Deutschlands Industrie im Wandel:

De-Globalisierung und ihre Implikationen für die Wirtschaft

Von Pionieren und Vorreitern:

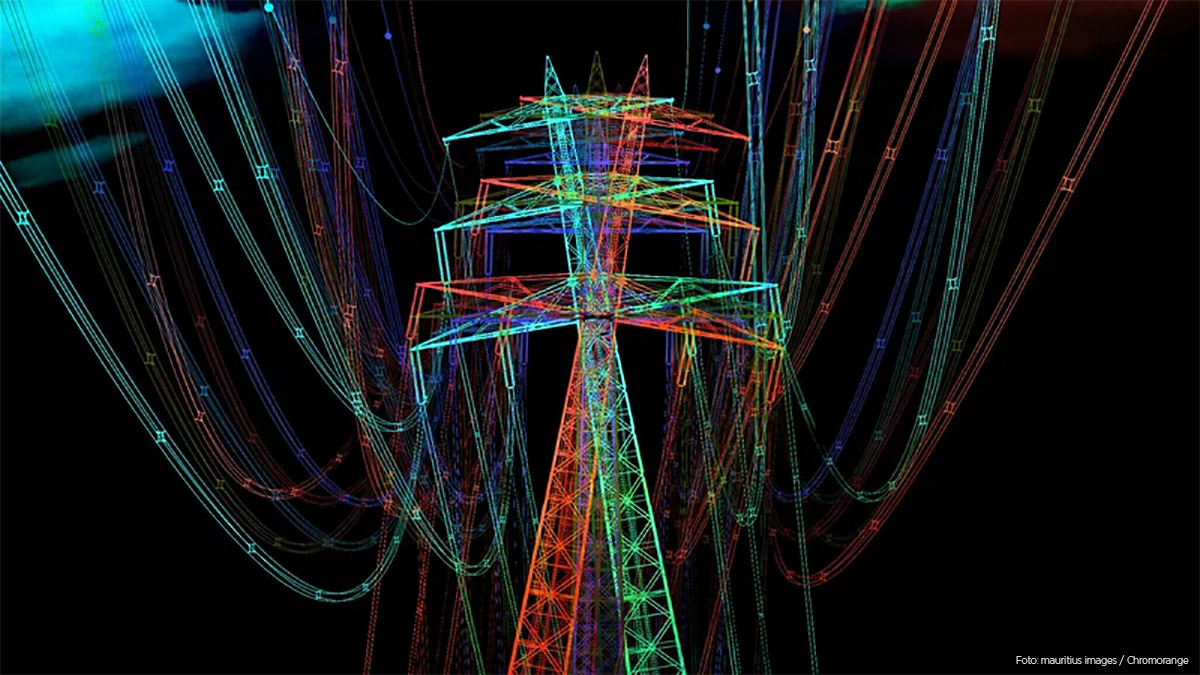

Wie Künstliche Intelligenz die deutsche Industrie und Wirtschaft revolutionieren wird

Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft:

Wie die Industrie den Übergang zur Klimaneutralität meistert

Technologie und Zukunftstrends:

Wie Innovationen Prozesse, Produktionen und Logistik in der Industrie verändern

Arbeitsmarkt und demographischer Wandel:

Wie kann sich die deutsche Industrie im Wettrennen um qualifizierte Arbeitskräfte und Talente erfolgreich behaupten?

Es ist kein Geheimnis, dass die deutsche Industrie viele Herausforderungen meistern muss. Themen wie Nachhaltigkeit, KI, Konjunktur, neue Technologien, Lieferketten und Fachkräftemangel stehen auf der Agenda. Wer jetzt nicht reagiert und die Weichen stellt, wird keine vielversprechende Zukunft haben. Es gilt den klaren Blick in die Zukunft zu richten und loszulegen. Und die Unternehmen in Deutschland sind kreativ und aktiv. Es gibt viele leuchtende Beispiele wie nachhaltiges Wachstum aussehen kann.